| 1 |

介護に関するさまざまなご相談をお受けします。 |

|

どのようなことでも遠慮なくご相談下さい。例えば・・・

- 家族が認知症になった

- 認知症が進行してきた

- 病気になり介護が必要になった

- 介護の状態が重くなった

- 介護保険を利用したい

- サービスの利用を変更したい

- サービスの利用などに当たっての苦情の受付

困っていても「こんなことを相談してもよいものか…」と

ケアマネジャーに話すのを控えている方がいらっしゃいます。

お力になれますので、どうぞ遠慮なくおっしゃって下さい。 |

|

|

| 2 |

介護保険を利用するための市町村への申請を代行します |

|

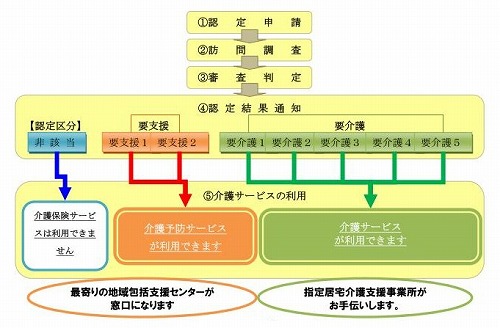

要介護認定・要支援認定の申請や定期的な要介護・要支援認定の更新申請を代行します。要介護認定・要支援認定とは、市町村が被保険者の介護の必要の程度を判断するためのものです。

申請すると、本人の状態の調査が行われ、訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに審査判定が行われます。本人が独居の場合や家族が希望される場合には、ケアマネジャーが市町村の訪問調査に同席し、本人や家族が言いにくいことや情報を調査員に伝えることもあります。支援や介護が必要かどうかの審査判定が行われ、認定結果通知を受けると、介護保険のサービスを利用することができます。

認定後も、ケアマネジャーは認定の有効期間を管理し、有効期間の切れる日の60日前に定期的な更新認定の申請手続きを行ったり、有効期間中に本人の状態が変化した場合には、要介護度の区分変更の認定を市町村に申請したりします。

|

|

|

|

要介護認定とともに、ご本人のもとには介護サービス事業者の一覧が送られてきます。

|

| 3 |

介護サービス計画の作成を行います。 |

|

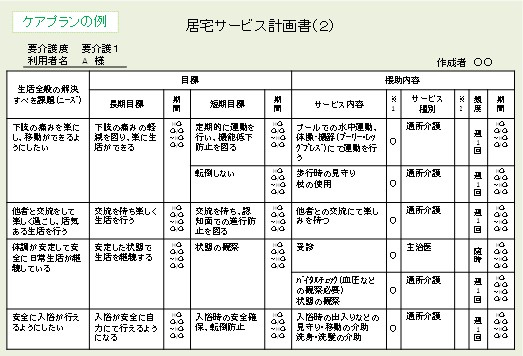

介護サービス利用にあたって、ケアマネジャーは「なぜサービスが必要なのか?」「どのように支援していくのか?」という視点から、利用者の生活を分析(アセスメント)し、介護サービス計画を立てていきます。

ご自宅や入院先などを訪問し、ご本人とご家族に話を聞きながら、利用者の身体能力、生活環境、現在抱えている問題や「こうなりたい」と思う気持ちなどをもとに情報の分析を行います。利用者の状態の把握に基づき、地域でどんなサービスがあるかなど情報をプランに反映させていきます。また、現在おかれている状況から、長期的な目標と短期的な目標を掲げて、計画の原案を作成します。

*実際のケアプラン例をご紹介します。

下肢に痛みがあり、歩行が不安定な方(要介護1)のケースです。通所介護を利用して水中運動療法と体操を行い、機能低下防止を図ります。また他者との交流により活気ある生活を送っていただけるような支援を立案しています。

「居宅サービス計画書」(PDF)

|

|

|

|

|

| 4 |

介護サービス計画に応じたサービス利用に必要な連絡・調整を行います。 |

|

具体的にサービス計画が出来上がったら、利用者とサービス担当者に計画書の原案を伝えます(サービス担当者会議)。利用者・家族と、医師、それぞれのサービスの担当者が集まり、バラバラに支援しないで共通の思いで関われるように話し合いを進めます。

利用者の同意をもとに、計画書とは別に月単位でカレンダーのように予定を組みます。利用者にはサービス利用票、サービス担当者にはサービス提供票を渡し、いよいよサービスの利用がスタートします。 |

|

|

|

|

| 5 |

モニタリングと介護サービス計画の再評価を行います。 |

|

ケアマネジャーは利用者宅を定期的に訪問したり、サービス事業者などから利用者の生活状況や健康の状態などの情報を集め、これらをもとにサービスが有効に機能しているか、ニーズの充足度はどうかなどの点からチェックを行っていきます。(モニタリング)

モニタリングの過程で利用者の状態に変化がみられたり、生活課題が充足されていなかったりした場合は、再アセスメントを行い、ケアプランの変更、サービスの修正を行います。 |

|

|

|

|

| 6 |

居宅サービス利用の上限管理などの給付管理をします。 |

|

在宅の介護サービスの一部には、区分支給限度額が設定されています。これは、要介護度ごとの1ヵ月に介護保険が使える金額の上限です。この限度額を超えてしまうと10割の自己負担となります。

|